中学・高校の実践事例

家庭科にパソコンを積極活用 中学生から園児に絵本の贈り物

〜子どもたちの感性が光るオリジナル絵本作り〜

新潟県・新潟市立白新中学校

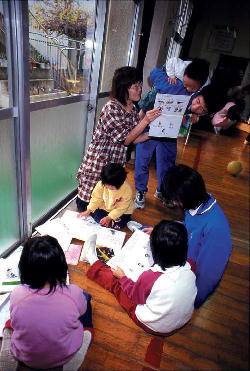

白新中学校は漫画家・水島新司氏の出身校でもあり、隣接地には、人気野球コミック『ドカベン』のモデルとなった新潟明訓高校もある。小雨にみぞれが混じる中、3年生が家庭科の授業で作った絵本をプレゼントする交流会に立ち会った。

家庭科の保育実習で、幼稚園児のための絵本作り

中学校・家庭分野の保育の学習では、近隣の幼稚園や保育園で保育ボランティアを行う学校が増えている。ここ、白新中学校もそのひとつ。 「保育実習に絵本作りを取り入れることで、幼児の発達を考えることがねらい」と語る家庭科担当の佐藤靖子先生は、春に行った保育実習では、生徒たちに園児の様子をよく観察するように指導した。

「教科書などで得た知識をもとに、実際に目で見て幼児の発達の様子を知ってほしいと思っていました。プロの保育士さんからもお話をうかがい、絵本作りの素案を考えさせることにしました」

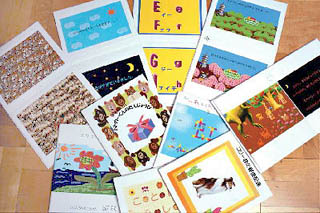

絵本作りでは、まず絵本の対象年齢を決めていく。1〜2歳向けなら“ことば”を覚え始める時期であること、3〜4歳は社会的なルールを学ぶ時期、5歳以上なら長い読み物も理解できる、など年齢に応じた目安を作り、生徒はオリジナルのストーリーを考えていく。

「心身の発達の特徴をつかみ、自分の絵本はどうだったか? と振り返ることを生徒には課題にしています。中学3年生なら、もう大人の目で幼児を観察できますし、絵本作りを通して“保育”を体験的に学ぶことができます」

パソコンを使って表現力豊かな絵本に

「パソコンで絵を書く際には、生徒のパソコンにインストールされている、どのソフトを使用してもいいことにしています。生徒自身が自分の目的に合わせてソフトを比べて、『一太郎ジャンプ』を選んでいました。これまで使っていたソフトよりも操作がわかりやすく、とても使いやすいようです」と佐藤先生。ただ、今回の絵本作りでは、時間数の関係でコンピュータルームを十分に使えなかったという。 「制作時間が少なかったのに、ある程度完成された絵本が作れたのは、すぐに活用できるソフトがあったから」

その中でも、特に生徒に人気があった機能は[スタンプ]だ。 「[スタンプ]機能には絵が豊富なので、図案を選んでいるうちに絵本のイメージが湧いてきた生徒もいましたよ」パソコンを使ったことが、ストーリーや絵のイメージを広げ、生徒たちの豊かな発想を呼び起こしたようだ。

ある生徒が作った絵本は、絵の中から特定の動物を探す内容。1ページ全面に[スタンプ]機能を使ってシマウマがたくさん群れている様子を描く。この中に1匹だけカンガルーの絵柄を置き、“カンガルーをさがして”と文字を入れて探す動物を指示。他のページも同様に違う動物を使って構成している。

「手描きでこういった表現は難しいですし、時間もかかります。ほかのソフトにはない素材の多さが、生徒の表現力を引き出したのでしょう」という『一太郎ジャンプ』のよさに加え、 「素材だけを選びプリントアウトを切り取って、絵本のキットに貼り付ける生徒もいました」と佐藤先生。パソコンを使ったからこそ、絵の苦手な生徒を含め、全員が意欲的に作品作りができたようだ。

そして、これらのでき上がった図案は、エプソンのカラーレーザープリンタ『LP-8300C』で印刷し、絵本キットに貼り付けて完成。いよいよ、園児たちに絵本をプレゼントする当日を迎えた。