つながる・広がる 地域と学校

“教えない”研修が生み出す “学びたい”気持ちと生きた体験

〜「やりたい」「やる」「やってみた」で身につく授業力〜

神戸市総合教育センター

得てきた何を伝えるか

撮影したデジカメ画像は、コンピュータに取り込みコンタクトシートとして印刷。プレゼンのテーマに沿って取捨選択していく。選択した画像をコンテシートに貼り込んで整理するグループも。

自分の足で稼いだ取材成果を「形にしたい・伝えたい」思いはすでに先生たちの中に一杯になっている。しかし、プレゼンとは情報を編集し、表現するプロセスそのものだ。どれも捨てがたい取材成果の中から何を捨て、何を残すかという苦悶が始まる。

まずは取材で撮影してきたデジタルカメラ画像の処理だ。今回の研修では、自校で生かせるノウハウを重視して、デジタルカメラは各自が持ち込んでいる。そのため記録メディアの種類もまちまちだ。そこでパソコンへの画像取り込みにあたっては、USB接続のマルチカードリーダー(複数の種類のカードを読み込むことのできる装置)が利用された。

各人が撮影した画像はそれぞれの個人フォルダに保存され、それをWindows XPの「コンタクトシートを印刷」機能を利用して、サムネイル画像を一覧できるシートの形でプリントアウトする。これを見ながら、実際のプレゼンで使用する画像を選んでいくのだ。

一方、青木先生はプレゼンシートの流れをまとめるためのコンテ作り用ワークシートを用意していた。コンタクトシートでの写真選びとあわせて、どんな画像をシートにレイアウトし、そこにどういう情報を入れるのか。おのおのの先生が考え、それをグループでまとめ、形にしていく。

グループごとの作業では、お互いがどんな画像を撮ってきたのか、コンタクトシートを見せ合うことで確認し、プレゼンの筋書きを検討しながら使うものを絞り込んでいくことになった。

ここで面白かったのは、コンタクトシートをちぎってコンテ上に配置しているグループが見られたことだった。こうしたレイアウトの試行錯誤は本来パソコンの得意分野だが、複数のメンバーの共同作業で、しかも素材の数が多数に上る場合、こうしたアナログ的手作業が、実は一番効率的なことも多い。

先生たちは経験的に身に付けてきたテクニックを、無意識にパソコンでの作業とうまく結びつけているようだ。

この日は、こうして手作業でプレゼンシートのコンテを作るところまでで終了。研修の終了時刻にかかわらず、熱心な話し合いを続けているグループもあり、先生方のこのプレゼンにかける本気を強く感じさせられた。

道具としてのパソコン

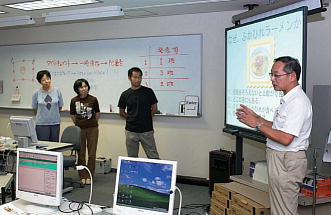

研修2日目は、ジャストシステム認定のインストラクターによる『はっぴょう名人』の操作説明からスタートした。

前日の機能説明で「何ができるか」を先生方に伝え、それを念頭に置いたコンテができあがっているわけだが、ここではそれが「どうやったらできるのか」を説明していくことになる。こうした研修の流れは、青木先生の周到な設計によるものだ。

『はっぴょう名人』は、子どもたちが自然に使い方を理解できるように設計されているだけに、その操作は先生方にとっても同様に分かりやすい。しかし、ポイントはむしろそれ以外の部分にあったようだ。

研修2日目は、『はっぴょう名人』の使い方レクチャーからスタート。作りたいものがすでにあるため、「どうすればあれができるだろうか」という課題意識があり、操作の飲み込みも早い。

前日にパソコンに取り込んだ画像は、個々のコンピュータではなく、教育センターのサーバ上に保存されている。そのファイルの所在は研修室のホワイトボードに大書されているのだが、ディレクトリやファイルの操作に不慣れな先生にとってはこれがなかなか難しいのだ。

しかし、それさえクリアできてしまえば、それらの画像を『ジャストスマイル』の『写真取り込み』を利用して選択し、リサイズや回転を行うことで素材としてまとめて準備できることは、先生方の驚きと感心の的となっていた。

こうした作業の段取りに属する部分は小手先のテクニックととられがちだが、授業を効率的に進め、子どもたちの集中力を維持しながら本来の授業のめあてに近づくために有効なもの。

コンピュータをはじめとする情報機器は、その表現力によって子どもに訴えることはもちろんだが、その作業効率の高さがより多くの、あるいはより深い学びを実現する武器になる。この研修にはそうしたエッセンスもしっかりと盛り込まれているのだ。

熱くなって、つまずいて、感動して

先生たち自身の企画、取材、制作によるプレゼンテーションを早速試作してみる。なかなか思うように動かないものの、そこから新たな工夫が始まる。

午前中の操作説明を受けて、午後はいよいよ各グループがその思いの丈をプレゼンシートの上で形にする作業が開始された。

知識として身に着けたはずの操作も、いざ実際にマウスを握るとうまくいかないこともある。しかし、そのことこそが知識を知識に終わらせない研修の要なのだ。ときには失敗し、それを克服することで知識は生きたノウハウとして先生のものになり、それは必ず教室で子どもたちを導く力となっていく。

3つのグループは、選んだ取材先の違いと同様、プレゼンをまとめるためのアプローチもそれぞれユニークなものだった。お菓子の街・スイーツハーバーを選んだグループは、その華やかさそのままに、明るく飾ったプレゼンシートと、菓子職人さんたちをスターのように取り上げることで、まるで女性雑誌のような楽しい雰囲気を表現した。

日頃は子どもたちの発表を冷静に評価する側の先生たちも、この日ばかりは発表者として聞き手として熱い時間を過ごしていた。

中華街である南京町を取材したグループは、フカヒレラーメンにターゲットを絞って食べ歩き、これをタウンガイド誌さながらにランキング仕立てで紹介。味の個性を星印の数で表現したり、評価にあたった各先生の味の好みを分かりやすく紹介するなど、情報の整理と表現に長けたところを見せてくれた。

そして、我々が同行した新開地取材グループは、他のグループのような華やかさや統一感こそなかったものの、メンバーの各先生がそれぞれこれまで抱いていた新開地のイメージと、実際の取材で目にし、耳で聞いた現在の街のようすを生の感動を込めて伝えるプレゼンシートが完成。いよいよ、くじ引きで決めた順に実際のプレゼンを行うことになった。

話すことに関してはプロである先生たちだが、いざ伝える内容が教科書ではなく自ら取材し作ったプレゼンとなると、いささか照れも交じる。それでも、足で稼いだ生の情報と思いとを込めた各班のプレゼンは互いに大きな拍手で受け止められ、それが発表をいっそう熱を帯びたものにしていった。

2日間にわたる研修はこれにて終了。ITは道具ととらえつつも、その操作法といった知識の伝達に終わることなく、実際の授業計画や指導に直結する「学習者視点」を身をもって体験できる研修デザインは、受講した先生たちに確かな何かを残したに違いない。

阪神淡路大震災で被災した神戸市の湾岸地域に建設された教職員研修の拠点である。復興の象徴ともなった神戸ハーバーランドに位置し、神戸市教育情報ネットワークの中心的役割をも果たしている。