つながる・広がる 地域と学校

“教えない”研修が生み出す “学びたい”気持ちと生きた体験

〜「やりたい」「やる」「やってみた」で身につく授業力〜

神戸市総合教育センター

各地の教育委員会による教員研修は、文部科学省の指針に沿いながらも、地域の教育ニーズによって特色ある構成をとるようになっている。ことに近年、そうした地方の自主性を重んじる向きが強まっていると言えるだろう。ここ神戸市では、10年前の阪神淡路大震災を経て、災害の克服にも大きく貢献した情報通信を生かし、これを活用できる子どもたちを育てようという試みが進められている。その教員研修の現場を訪ねた。

各地の教育委員会による教員研修は、文部科学省の指針に沿いながらも、地域の教育ニーズによって特色ある構成をとるようになっている。ことに近年、そうした地方の自主性を重んじる向きが強まっていると言えるだろう。ここ神戸市では、10年前の阪神淡路大震災を経て、災害の克服にも大きく貢献した情報通信を生かし、これを活用できる子どもたちを育てようという試みが進められている。その教員研修の現場を訪ねた。

生まれ変わった神戸の街で

神戸の街があの大震災に見舞われてから今年でちょうど10年。今回取材のために訪れた神戸市の中心部では、もはやその名残を見出すことも難しいほどの復興ぶりで、その傷はすっかり癒えたかのようだ。

しかし、震災は間違いなく神戸を変えた。その被害によって人生が直接大きく狂わされた人たちはもちろん、地域に暮らす多くの人たちや、その社会のすべてが、何らかの形で変わらざるを得なかったのだ。

とは言え、その「変化」は決してマイナス方向だけのものではなく、人々を前進へと導くプラスの力ともなった。そうでなくて、どうしてこのような力強い再建が果たせただろうか。見違えるほど見事に再建された神戸の街は、そのことを雄弁に物語っている。阪神淡路大震災は、期せずして情報通信とそれによって結びつく人々の力を世に知らしめる機会ともなったが、その力は復興においても大きく貢献してきた。

この変化の地で進められている教員研修の現場へ、私たちは取材に向かった。

経験に体験を接ぎ木する

教育センターの青木先生による、マルチメディア教材についてのレクチャー。コンピュータを道具に過ぎないと断言し、先生たちの経験に根ざした情報機器活用を説くその話は明快だ。

今回の研修テーマは「はっぴょう名人を使ったプレゼンテーション」。夏休み期間中に2日間にわたって開催されるこの研修は、例年人気を集めるプログラムだとのことだが、取材に伺ったこの日は登校日と重なったこともあって、12名の参加にとどまった。

研修会場に集まってきた先生方には中堅以上のベテランが多い。中には数名若手の先生もいるものの、一般的にはパソコンを「おっくう」に感じる世代が中心と言えそうだ。ところがお話を伺うと、 「先日受講した他のソフトウェアの研修がためになったので、もっと勉強したくなったんです」という先生もいて目を見張らされる。

研修に熱心な先生は多いものの、やはり、世代的に二の足を踏みがちな情報教育研修がこれほど熱心なベテラン先生方を引きつけるには、何か秘密があるに違いない。期待高まる中、教育センターの青木先生のお話が始まった。

冒頭のテーマは「プレゼンテーションとは何か」。一見大上段に構えた"そもそも論"に思えるが、さにあらず。あくまでも通常の教材の延長線上にマルチメディア教材を位置づけ、その特性を生かすことで子どもたちの学習にどんな効果が期待できるかという視点が貫かれている。

すでに豊富な授業経験を持った先生方が、その経験に新しい道具、すなわちITの利用体験を加えることで、子どもたちをよりいっそう輝かせていける。これまで積み上げてきた経験とIT技術活用の体験とを「接ぎ木」することによる可能性を感じさせる青木先生のお話だった。

ここで講師は選手交代。ジャストシステム社員による 『はっぴょう名人』の機能紹介が行われた。青木先生のお話がマルチメディアを活用した指導の「可能性」を示すものだとすれば、この機能紹介は、さしずめその具体的な手段について「何ができるのか」というイメージを受講者の先生方に持ってもらうためのものだったと言えるだろう。

取材で切り取る 神戸の街

グループごとの話し合いで取材先が決まると、早速インターネットで「調べ学習」。地図のプリントアウトやお目当ての場所の絞り込みなど、このあたりは総合的な学習の時間の指導でお手のもの?

ここで受講者は4人ずつ3つのグループに分かれて、取材プランの検討に入った。教育センター近隣の好きな場所を選んで取材に出かけ、その成果を『はっぴょう名人』でまとめ、実際にプレゼンを行うことになる。

基本的に初対面のメンバー同士で「好きな場所へ」と言われても、なかなかそうした話し合いへと進めないグループが多く、まずは自己紹介からというのが自然な流れになるようだ。各先生が勤務校やキャリアなどについて語り、お互いのポジションを確かめていく。

そうして、メンバーの立ち位置が見えてきたところで、取材先についての話し合いが始まった。その中で、ここが神戸だと感じさせられたのは、いくつものグループで、10年前のあの地震についての話題が出ていたことだ。それがそのまま取材テーマになるわけではないにせよ、この地域にとって、いかに大きな出来事だったかを改めて痛感させられた。

話し合いが終わり、決定した各グループの取材先は、神戸の有名な中華街である南京町、復興なった神戸のシンボルの1つでもある複合商業施設・ハーバーランド内にあるお菓子の街スイーツハーバー、そしてかつては神戸の中心的歓楽街として栄えた新開地の3つ。

期せずして、神戸の過去、現在、未来になぞらえられるスポットが選ばれたことが興味深いところだ。

私たち取材班は、その中で神戸の過去の名残を残す新開地を取材の地に選んだグループに同行取材することにした。

街へ飛び出す先生たち

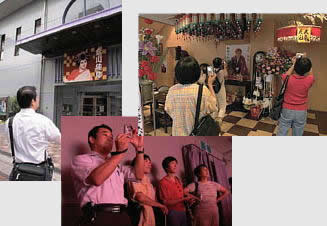

取材地に選んだ新開地に到着。かの喜劇王チャップリンをモチーフにしたとも言われるシンボルゲート「BIGMAN」に思わず興奮。

取材出発に先立ち、研修室のパソコンを使って事前の「調べ学習」が自発的に始められた。このあたりはさすが先生方だ。取材の眼目をいくつかのポイントに絞ったり、地図をプリントアウトするなどして準備完了。グループごとに目指す取材地へと繰り出していく。

同行取材をさせていただいたグループは、ベテランの先生ばかり男性1名、女性3名の組み合わせ。目指す新開地とは、川の埋め立てによって開かれた地域に芝居小屋や劇場が集まり、大正〜昭和初期にかけて栄えた繁華街のこと。その繁栄のほどは当時「東の浅草、西の新開地」と並び称されるほどだった。

戦争をはじめさまざまの要因で、その後は衰えていたこの街だが、あの大震災では周辺の例に漏れず大きな被害を受けた。それから10年。街は現在「新開地まちづくりNPO」を中心とした活動を通じて、街の原点でもある大衆芸能や、音楽・芸術を育て、楽しむことのできる街として再生されようとしているという。

このグループが新開地を取材先に選んだのは、メンバーの1人がこの地域の学校に勤務していたことと、その他のメンバーもさまざまな形でこの地への思い入れを持っていたためだ。世代によって「青春の街」「憧れの街」「暗い感じの街」など印象が全く異なるのは、この街の激しい栄枯の歴史ゆえなのだろう。

「B面の神戸です」というキャッチコピーが新開地リニューアルのシンボル。若い力とセンスが流れ込んでいることを感じさせる。

メンバー一人ひとりにとって別の顔を持っている新開地の「今」とは。それがこの取材のテーマとなる。

教育センターから新開地までは、JR神戸駅を挟んで徒歩約15分。遠足気分で歩き始めた先生方も、新開地を目前にした道端に立つ西国街道の碑を目にするや写真取材をスタート。さらに、新開地の入り口にそびえるシンボルゲート「BIGMAN」を目にすると、いきなり取材モードに突入した。

久しぶりにここを訪れたという女の先生3人は、それぞれが胸に描いていたかつての新開地のイメージと現在のギャップに驚くことしきり。

「うわ〜! キレイになってるわ〜」

「アーケードが取り払われて通りが明るくなってるねぇ」

どの先生が持つイメージをも超えて、現在の新開地の街は、大きな変貌を遂げていたようだ。南北に伸びた通りを進みながら、取材はいよいよ佳境に入っていく。

躍動する先生たち

上下二段ある看板はアーケード完成の際、見えにくくなったので下部に新調したという歴史の証人だ。

いつもなら子どもたちのお尻をたたいて教室から校外学習へと送り出す先生たちが、今日は自分たちの好奇心のおもむくままに街を歩く、見る、聞く、そして出会う。

古くから親しまれてきた名物飲食店で、その安さ、おいしさを堪能したり、店主に記念撮影を申し出たりと、まるで活発な子どもたちの活動を見るような思いだ。

戦前からこの地にあるという日之出写真館では、先代店主の奥さんにお話を伺うことができた。かつて新開地には「神戸タワー」がそびえていたこと、戦争や地震がこの地をどう変えてきたかなど、写真館ならではの当時の写真を交えての話に聞き入る先生たち。

事前の調べで目をつけていた「新開地まちづくりNPO」の事務所では、これも運よくスタッフの方に活動の説明を受けることに成功。この街の伝統に根ざしながら、新しい魅力を生み出そうとする努力に感心しながら、先生たちは次々と質問をぶつけていく。

大衆演劇のメッカである新開地劇場。地元校に勤務するメンバーの先生が、粘りの交渉で劇場内の取材を勝ち取った。華やかなステージには取材する先生たちも大興奮!

取材の締めくくりは、新開地のシンボルでもある、大衆演劇のメッカ・新開地劇場。外観の撮影でよしとしていたグループの中、一時は他のメンバーとはぐれてまでねばり強く交渉した先生の努力が実って、なんと劇場内での取材が実現。平日昼間にもかかわらずほぼ満員の劇場内では、人気の若手俳優を座長に据えた公演が先生たちを圧倒、魅了した。

以上で取材は完了。講師の青木先生に指示された帰着時間を前に教育センターに向かう道すがら、先生たちは今見た芝居について興奮気味に語りながらも、もりだくさんの取材の収穫をいかにプレゼンにまとめるかを語り合い始めていた。