絵や写真、文章、図、表などを組み合わせて、自分の意見をまとめることができる。

| 概要 | 「日本と世界のつながりを調べる」という課題について、「シナリオカード」で図や表を使って説明できるようになることを狙いとした教材です。 | |

|---|---|---|

| ねらい | 日本と世界のつながりについて調べたことを根拠を明らかにしながらまとめ、図や表を使って相手にわかりやすく伝えることができる。 | |

|

||

| 学習活動の流れとICT活用 | ||

|---|---|---|

| 導入 | 1.学習問題について確認する。 ・前時の学習を振り返り、本時の学習問題を確認する。 [めあて] 自分たちが住んでいる都道府県の人々が外国の人々とどのような交流をし、どのような取り組みをしているかについて調べたことを「シナリオカード」にまとめよう。 | |

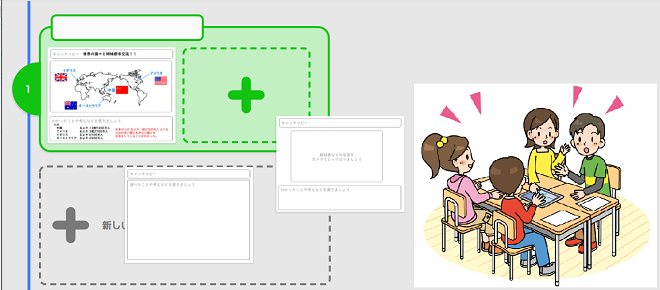

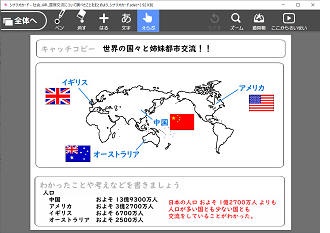

| 展開 | 2.グループで「シナリオカード」をつくる。 ・前時の学習でノートにまとめた情報を参考にしながら、タブレットに配付された「シナリオカード」に、個人で、調べたことをまとめる。 ・事前に準備していた写真・資料を使って、わかりやすく伝わるようにまとめる。 ・グループでそれぞれがつくった「シナリオカード」をつなげて、発表用の資料をつくる。 3.グループごとに「シナリオカード」を発表する。 | ・事前に調べた情報を元に、文章や写真でわかりやすくまとめる。 ・タブレットで作成したワークシートを電子黒板で共有する。 |

| まとめ | 4.本時の学習のまとめをする。 ・各グループの発表を聞いて、自分の考えを改めて整理する。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

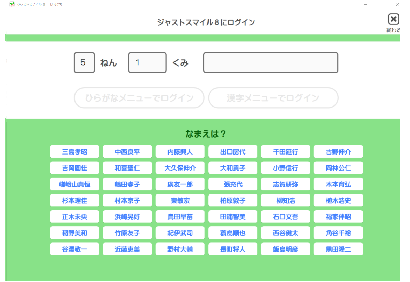

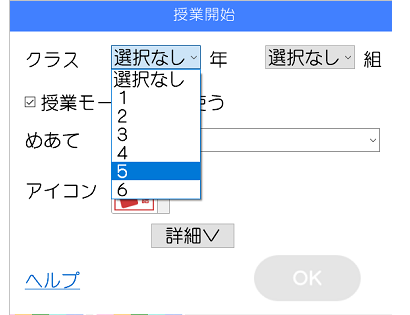

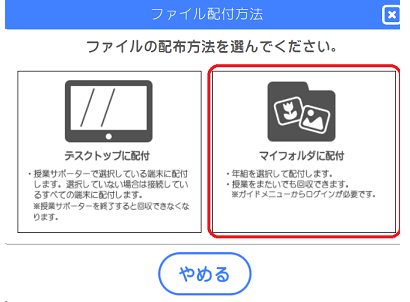

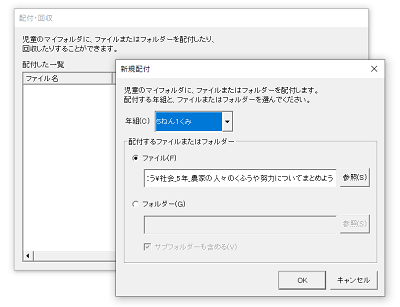

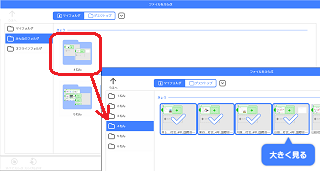

シナリオカードで作ったワークシート(以降「ワークシート」)を児童に配付します。

※年、組を指定して授業を開始する場合、名簿運用が必要です。 使用する機能:授業支援(授業サポーター)

|

|

||||||||||||

|

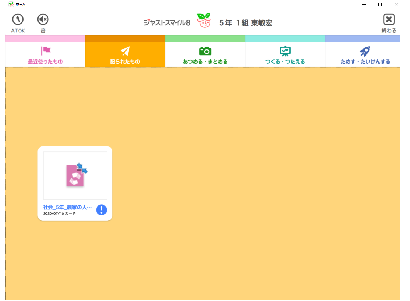

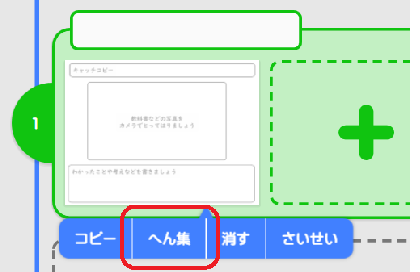

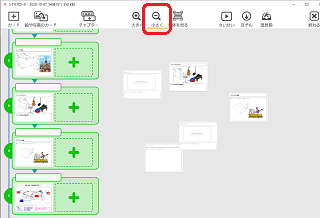

調査した結果をカードに記入します。

使用する機能:シナリオカード

|

|

||||||||||||||||||||

|

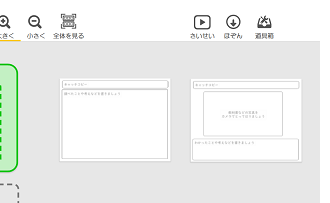

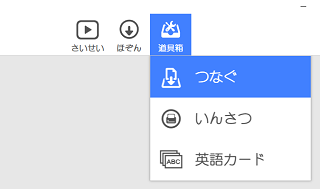

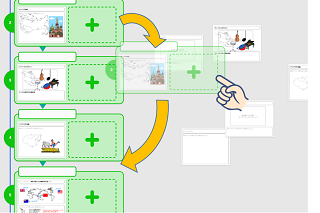

グループでそれぞれの人が調査し、記入したワークシートをつなぎます。

使用する機能:シナリオカード

|

|

||||||||

|

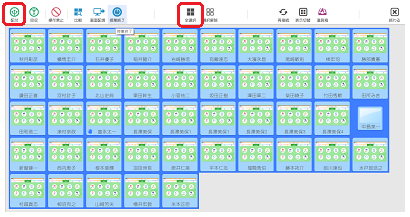

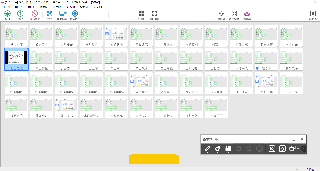

児童が編集したワークシートを、大型掲示装置に表示してクラス全員で共有します。

使用する機能:授業支援(授業サポーター)機能

|

[全選択]を押してすべてのサムネイルを選択します。

[全選択]を押してすべてのサムネイルを選択します。 [配付]を押します。

[配付]を押します。

を押します。

を押します。

を押して、写真や画像を貼ります。

を押して、写真や画像を貼ります。 を押してキーボードを使ったり、

を押してキーボードを使ったり、 を押して、ペンや指を使ったりして説明を入力します。

を押して、ペンや指を使ったりして説明を入力します。 を押して戻ります。

を押して戻ります。

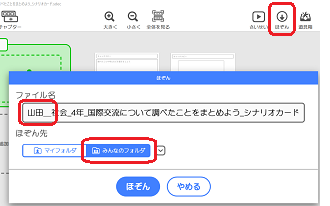

を押します。

を押します。 を押します。

を押します。

の

の を押します。

を押します。

を押します。

を押します。

を押すと、追加されたチャプターの全体を確認することができます。

を押すと、追加されたチャプターの全体を確認することができます。

を押します。

を押します。