デジタルカメラを使って実験のようすを記録し、実験結果や考察をまとめることができる。

| 概要 | グループでの活動を基に、「もののとけ方」について実験した結果を「シナリオカード」を活用して記録したり、グループとしての考えをまとめる活動を通して、ものごとの現象をとらえて考察し、評価する力を養うための教材です。 | |

|---|---|---|

| ねらい | ものが水にとける現象に興味を持ち、そこから考えられる疑問を整理した上で計画的に追求する。 いくつかの観点に沿った実験を通じて、ものが水にとけるときのきまりについてとらえることができるようにする。 |

|

|

||

| 学習活動の流れとICT活用 | ||

|---|---|---|

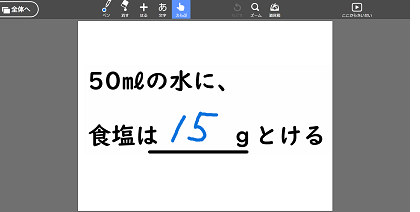

| 導入 | 1.本時の課題をつかむ。 ・前時までに行った、食塩の水溶液についての学習を振り返り、「とける」とはどういうことか、とけたとき重さはどうなるかなどを想起した上で、食塩やミョウバンはどのくらい水にとけるのだろうかという本時の課題をつかむ。 | |

| 展開 | 2.実験結果を予想し、自分の考えを発表する。 ・食塩やミョウバンが水にとける量には限りがあるのかを予想して、自分の考えを発表する。 ・グループで確認し、代表者が全体に共有する。 3.実験を行う。 ・実験前、実験中、実験後の水溶液の様子を、タブレットで撮影し、記録する。 4.実験結果をまとめ、発表する。 ・実験結果について考察してタブレットでまとめ、写真や映像と一緒にクラス全体に向けて発表する。 | ■実験前、実験中、実験後の水溶液の様子をタブレットで撮影・記録する。 |

| まとめ | 5. 本時の学習のまとめをする。 自分たちの発表と他の班の結果を比較しながら、さらに考えを深める。 |

|

||||||||||||||||||||||||

|

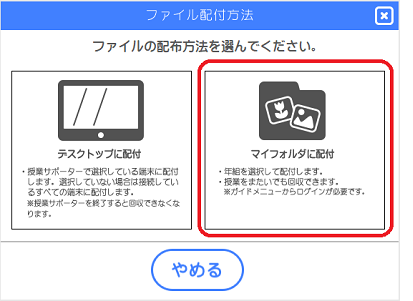

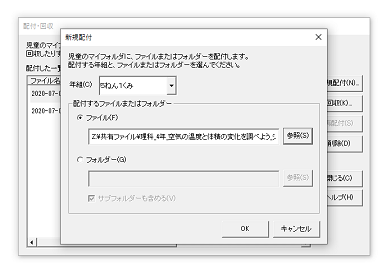

シナリオカードで用意したワークシートを児童へ配付します。

使用する機能:授業支援(授業サポーター)機能

|

|

||||||||

|

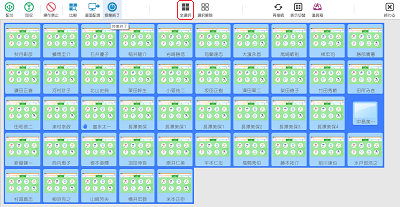

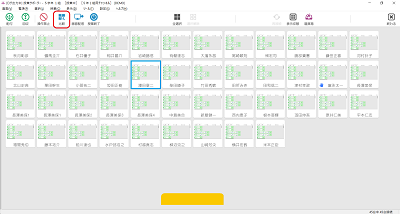

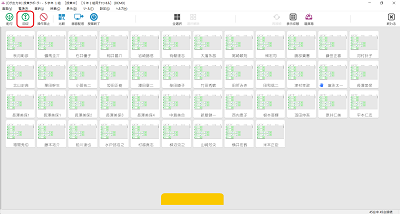

児童が編集した実験の記録を、大型掲示装置に表示してクラス全員で共有します。

使用する機能:授業支援(授業サポーター)機能

|

|

||||||||||||||||

|

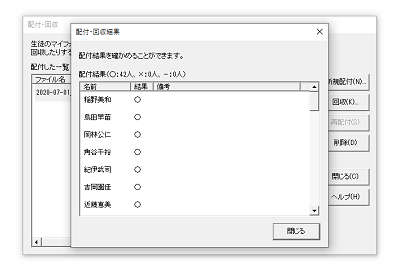

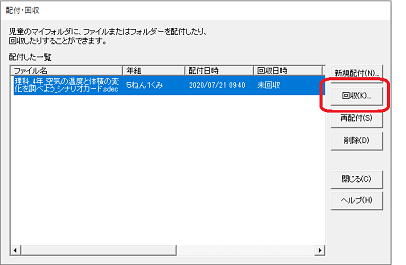

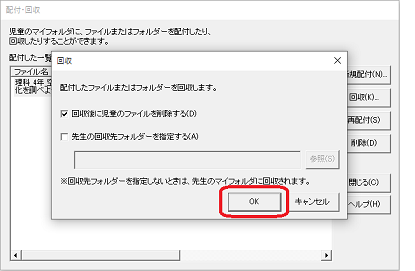

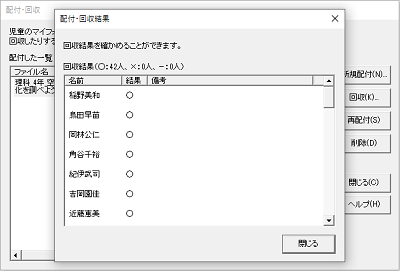

児童が編集済みのワークシートをまとめて回収します。

使用する機能:授業支援(授業サポーター)機能

|

|

||||||||||||||||||||

|

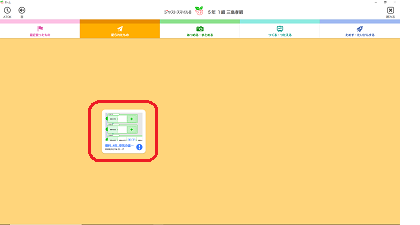

児童が学習を進めながら、実験の予測や結果を記録します。

使用する機能:シナリオカード

|

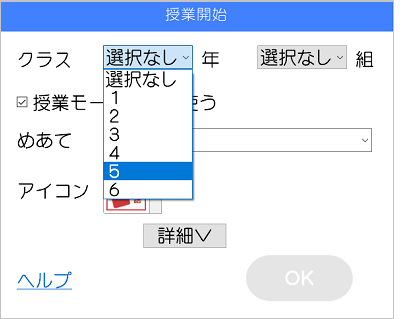

を押して児童すべての画面を選択します。

を押して児童すべての画面を選択します。 を押します。

を押します。

を押します。

を押します。

を押します。

を押します。

を押します。

を押します。

ボタンを押します。

ボタンを押します。

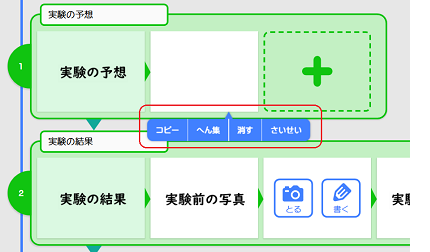

を選ぶとカードの編集画面が開きます。

を選ぶとカードの編集画面が開きます。

から、手書きで文字を書いたり、直線を引いたりすることができます。

から、手書きで文字を書いたり、直線を引いたりすることができます。 では、キーボードを使ってテキストを入力することができます。

では、キーボードを使ってテキストを入力することができます。

を選ぶとカメラが起動します。

を選ぶとカメラが起動します。

を押すと動画の撮影ができます。

を押すと動画の撮影ができます。