ふさわしい思考ツールを選んだり、自分で図をかいたりして、意見を整理することができる。

| 概要 | 「気配りについて考える」という課題について「デジタルもぞう紙」を活用して、お互いに意見を出し合ったり話し合ったりする活動を通して、さまざまな意見の中から考えをまとめる力を養う教材です。 | |

|---|---|---|

| ねらい | それぞれが見つけた「気配り」を整理・分類し、それがどんな効果を持つかを考える。 友だちの意見に触れ、マナーをめぐるさまざまな考えに気づき、自分の行動について考える。 |

|

|

||

| 学習活動の流れとICT活用 | ||

|---|---|---|

| 導入 | 1. 前時の学習を想起し、気配りについての学びを思い出す。 ・前時に学習した教材の内容を振り返って、気配りとその効果について想起する。 | |

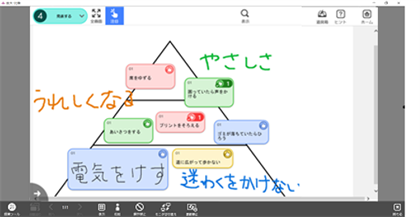

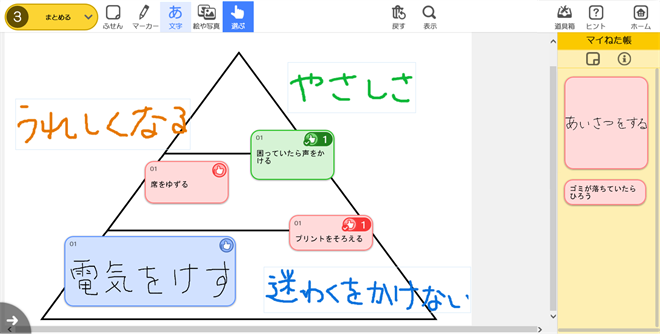

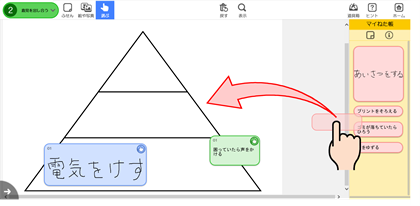

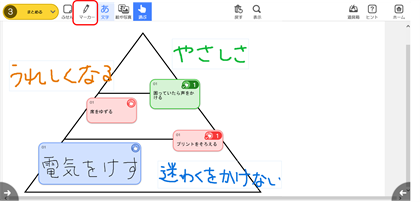

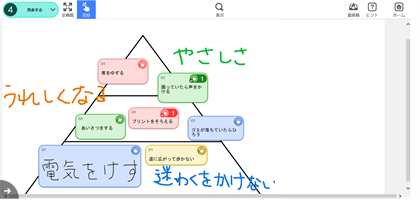

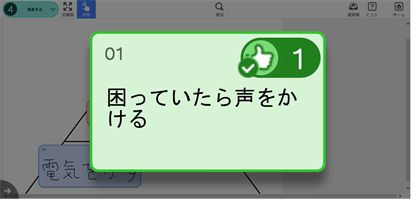

| 展開 | 2.個人で、前時から今日までに見つけた気配りを整理・分類する。 ・見つけてきた気配りを「デジタルもぞう紙」に入力する。 ・グループで、それぞれの意見の違いを認め合いながら、「思考ツール」の「ピラミッド」を使って、それぞれの意見の整理・分類を進める。 3.整理・分類した資料を全体で発表する。 ・「デジタルもぞう紙」で整理した、さまざまな気配りについて、発表する。 | ・「思考ツール」を使って、見つけてきた気配りを、互いに意見を交わしながら、整理・分類する。 ・電子黒板で全体に発表する。 |

| まとめ | 4. 学習の振り返りをする。 ・共有された意見を手がかりに、学習の振り返りを行い、これから自分の生活に、気配りをどう生かしていくか、ワークシートに書く。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

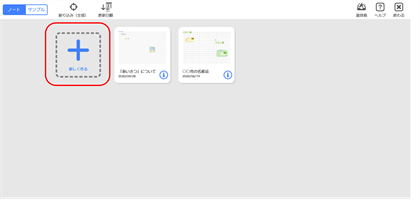

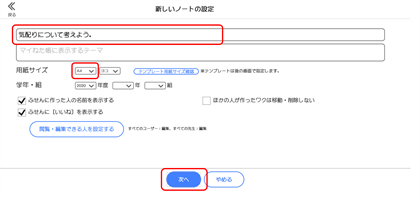

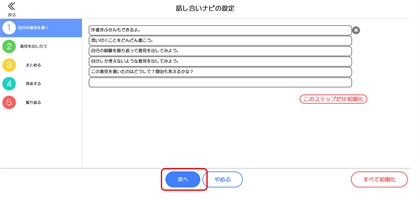

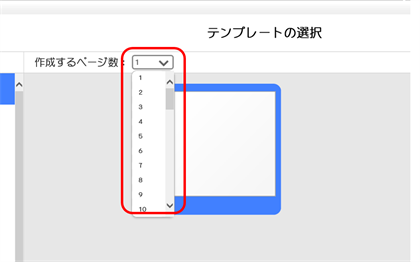

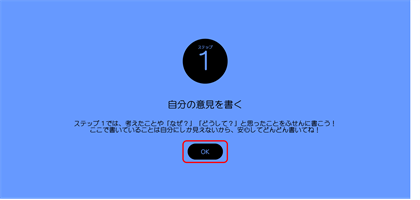

話し合い活動に使うもぞう紙を準備します。

使用する機能:デジタルもぞう紙

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

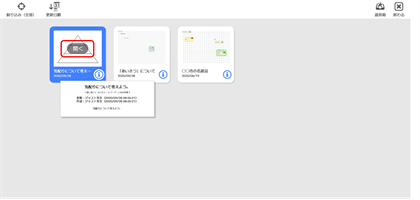

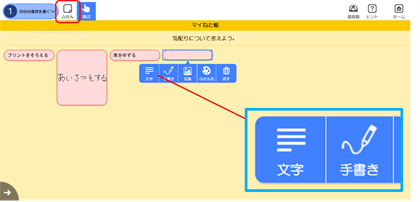

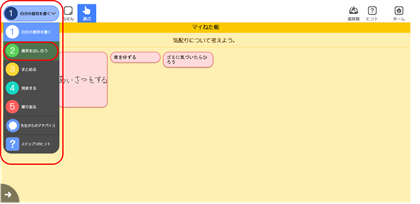

児童がもぞう紙にそれぞれの意見を出し合い、グループごとにまとめます。

使用する機能:デジタルもぞう紙

|

|

||||||||

|

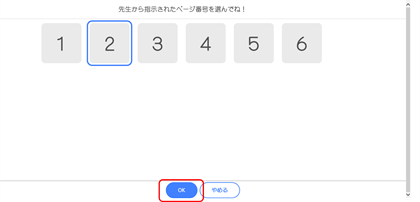

各グループのもぞう紙を発表します。

使用する機能:デジタルもぞう紙

|

|

||||||||

|

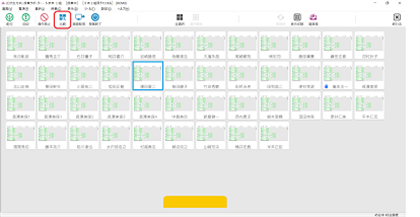

児童が編集した実験の記録を、大型掲示装置に表示してクラス全員で共有します。

使用する機能:授業支援(授業サポーター)機能

|

を押します。

を押します。

を押すともぞう紙が作成されます。

を押すともぞう紙が作成されます。

を押します。

を押します。

を押します。

を押します。

[文字]はキーボードで入力ができます。

[文字]はキーボードで入力ができます。 [手書き]は手書きで入力ができます。

[手書き]は手書きで入力ができます。

)を選択します。

)を選択します。

に進めます。

に進めます。 を使って書き込みを入れることができます。

を使って書き込みを入れることができます。

に進めます。

に進めます。

を押します。

を押します。