つながる・広がる 地域と学校

タウン誌(自分たちの町Walker)を作ろう!~地域の人と話す・地域の人に伝える

千葉県・習志野市立大久保東小学校

教諭 宮﨑郁子先生 長谷川英彦先生 長谷川恭子先生 伊坂尚子先生

伝え合いと認め合い

習志野市立大久保東小学校(以下、大東小)は、同市で最大規模の小学校だ。同じ敷地内には幼稚園も併設され、地域住民からも親しまれてきた。

大東小では、2002年度から3年間に渡り「伝え合い認め合いを基盤とした情報活用能力の育成」というテーマの研究を展開している。そのために同校が選んだのは、特に国語教育に軸足をおいた情報教育の実践だ。

長谷川恭子先生は「国語教育が育む『読む・聞く・話す』能力は、他のあらゆる教科はもちろん、子どもたちが生きていく上でもっとも基盤となる力です。国語を柱とすることに全く迷いはなかったですね」と語ってくれた。

その初年度は、情報活用を柱とした国語科授業の開発に力が注がれ、1年生から6年生に至るまでのカリキュラムが練り上げられていった。

例えば、4年生では「対話」をテーマとして、クラス内での相互学習を念頭に置いていたのに対して、5年生では、それを一歩進めた「役割のある対話」を目指すといった具合に、子どもの発達段階に応じた学年間の学習内容の連携にも十分注意が払われている。

そして研究2年目にあたる2003年度、研究の重点は、いよいよ情報活用の深化・発展へと向かっていくことになった。

今回お話を伺った4人の先生方が担任を務める5年生の学級では、メディアの特性理解と、それらに応じた適切な活用ができる力を身に付けることを目指して、1年間の取り組みがはじまったという。

1学期にはテレビCMを素材とした「CMで伝えよう」という取り組みを行い、音声言語中心のメディア特性を知り、それを使いこなすトレーニングを行った。それに続く2学期のテーマが、文字言語中心のメディアである「タウン誌を作ろう!」だ。

情報活用体験の広がり

先に書いたように、5年生の学習目標は「役割のある対話」を身に付けること。その中で、こうしたメディアの使いこなし実践は、情報の発信にあたって、どういったメディアをどのように使えばいいのかを体系的に学ばせると同時に、発信者・受信者それぞれの役割について考えさせようというねらいを持っている。

1学期で取り組んだCMが「自分の関心」を「クラスメイトに伝える」ことを目指していたとすれば、2学期のタウン誌は「自分の住む町で見つけたこと」を「地域の人たち」に向けて発信することを目指した取り組みということになるだろう。地域の人たちという、学校外の存在にハッキリと対象を向けたことで、子どもたちの意識はどのように変わったのだろうか。

公民館長さんからの依頼

そもそもタウン誌というメディアに親しむ機会が少なく、また、地域との結びつきも未熟な子どもたちに、今回の取り組みを動機づけていくため、先生方は入念なプランを立てていた。

取り組みはまず、地域の公民館長さんに「タウン誌作成の依頼役」になってもらうところからスタートした。子どもたちの前で、『地域の人がもっと自分の町に関心を持つようなタウン誌を作ってほしい』と学校へ依頼をしてもらったのだ。

そして「私たちはその場で安請け合いすることなく、子どもたちに相談した上で、依頼を受けることを決めたんですよ」と宮﨑先生。

もちろん、依頼自体が学校からのお願いで行われていることは言うまでもないが、こうした流れを踏むことで、子どもたちが地域とのつながりを自分のものとして考えるきっかけを作ることができたという。

ちなみに、公民館は、合唱部の発表会や各種のサークル活動の場として活用されたり、総合的な学習の時間での見学先として利用されるなど、これまでも学校とのつながりを育んできた。その館長さんからのお願い、というきっかけは、子どもたちにとっても受け入れやすく、また、身近で、しかも家族や先生ではない大人から頼られたということで、やりがいを感じるものだったに違いない。

地域社会からの支援

子どもたちがあまり目にしたことのない「タウン誌」作りに挑戦するにあたって、先生方は2学期が始まる前の夏休み期間を利用して、隣接する実籾町をテーマとしたタウン誌を実際に制作し、それを見本として子どもたちに示した。これで動機と目標を得た子どもたちは、早速タウン誌作りに取り組んでいく。

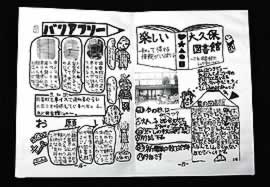

「制作指導の上でポイントを置いたのは、それぞれの記事に積極的にインタビューを取り入れることです。取材対象の町の人たちは、同時に、できあがったタウン誌を読んでもらう読者でもありますから、その人たちの生の声に、できるだけ多く接してほしかったんです。インタビューに答えていただく方には、実際に子どもたちに電話で依頼をさせました」

と宮﨑先生。もちろん、協力者の方には、先生方が事前にお願いするなどのフォローも行っていたとのことだ。

誌面には、子どもたちのインタビューに答えてくれた人たちの笑顔とコメントがあふれている。実際にインタビューをした子どもたちにとっても、この体験は何よりの財産だろう。

同時に、より密接な協力も地域から寄せられた。

大久保地区で発行されているタウン誌『KIRACO』の編集者や、市役所の広報課スタッフからは誌面レイアウトについてのアドバイスを。そして、学区にある日本大学生産工学部からは、「街と人との関わり」をテーマに掲げた研究室の学生たちが授業のサポートにあたってくれたほか、子どもたちの学内取材にも積極的な協力が得られたという。

発信された思い寄せられた声

こうして子どもたちのタウン誌は、実に多くの人たちとの交わりを経て完成した。制作部数は各クラス150部。しかし、取り組みはここで終わりではない。

「完成したタウン誌は、併設の幼稚園での行事や、公民館の館内などで配布したほか、駅前や商店街などで、子どもたちが実際に街頭配布をしたんです。さすがに子どもたちも緊張していたようですが、手にとってお礼を言ってくれる人がいるなど、自分たちが作ったものが人に喜ばれているという実感を得られたのか、すぐ積極的な配布ができるようになったようです」と長谷川英彦先生。

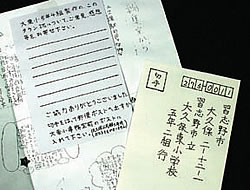

子どもたちのタウン誌には「読者ハガキ」が添付され、読んでくれた人たちの感想を募った。学校や公民館に備え付けのポストに投函するか、もしくは切手を貼っての投函が必要だったにも関わらず数十通もの感想が寄せられた。

「予想以上の反響にも驚きましたが、それ以上に、子どもたちの喜びようは大きかったですね。商店街の記事に、こんなお店は知らなかった、ありがとうというお礼があったり、次号も楽しみにしていますという声があったりと、本当に温かい声をいただきました。一方で、保護者の方からでしょうか、漢字や言葉遣いについてのご指摘などもあり、これはこれで、先生以外の人からの生の指摘として、子どもたちの中に残ったようです」 と伊坂先生。

「この取り組みを通じて、子どもたちが地域の一員としての意識を持てたことは大きな収穫でした。同時に、誰かに読んでもらうという意識が、子どもたちの力を引き出して、こんなにも素晴らしい表現を生むことに驚かされました。子どもたちを包み、伸ばしていく環境としての地域とのつながりを、これからも大切にしていきたいですね」

長谷川恭子先生は、そうお話を締めくくってくれた。

◆習志野市立大久保東小学校

◆習志野市立大久保東小学校

昭和38年開校。「生きる力の育成」を教育目標に掲げ、子どもたちは「ともだちいっぱい 花いっぱい あいさついっぱい 歌いっぱい」という合い言葉の下、勉学に励んでいる。児童数807名。